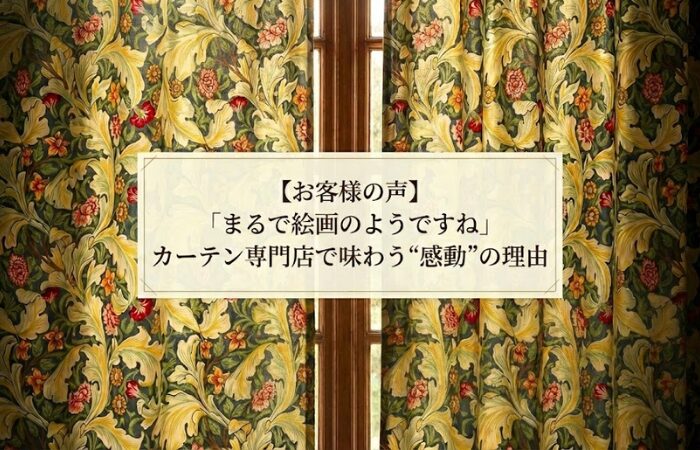

【お客様の声】「まるで絵画のようですね」カーテン専門店で味わう“感動”の理由

- 2026.01.26

こんにちは。

いつもコラムをご覧頂きありがとうございます。

神奈川県大和市のオーダーカーテン専門店、カーテンミュージアムです。

先日、ご来店いただいたあるお客様から、私たちカーテン屋冥利に尽きる、忘れられないお言葉をいただきました。

今回は、そのエピソードのご紹介をさせて頂きたいと思います。

「カーテン専門店で扱っているものは、やっぱり違うね」

そのお客様は、こだわりの新居に合わせてカーテンを探しておられ、すでにいくつかの大型量販店や家具店を回られていたそうです。

しかし「デザインは悪くないけれど、何かが足りない」と感じていたとのこと。

そんな中、当店のショールームに足を踏み入れ、あるカーテンの前でピタリと足を止められました。 そして、生地に触れながらこう仰ったのです。

「すごい……。これはカーテンというより、まるで絵画のようですね」

お客様が足を止めた「窓辺のアート」たち

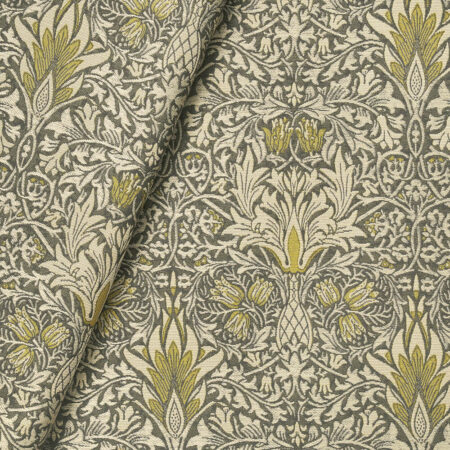

お客様が目を奪われていたのは、160年以上愛され続けるウィリアム・モリスのデザインを、日本の最高峰の技術(川島織物セルコン)で織り上げた「Morris Design Studio」のシリーズでした。

WEBやカタログの小さな写真では伝わりきらない、その圧倒的な「立体感」にお客様が感動されたモリスの中から当店でセレクトしたアートを感じる2つのモデルをご紹介します。

1. 絡み合う葉の生命力「Leicester(レスター)」

(品番:MM 3129)

「この緑の深さ……。森が呼吸しているみたいだ」1912年にモリスの一番弟子、ジョン・ヘンリー・ダールによってデザインされた名作です。

-

おすすめの理由: アカンサスの葉や小花が幾重にも重なり合う様子が描かれていますが、特筆すべきはその「奥行き」です。 プリント生地であれば平面的になってしまう葉の重なりが、緻密なジャガード織りによって「手前の葉」「奥の葉」「影」と完璧に描き分けられています。窓に掛けると、まるで油絵のような重厚感と、植物の生命力が部屋中に満ちる、圧巻の一枚です。

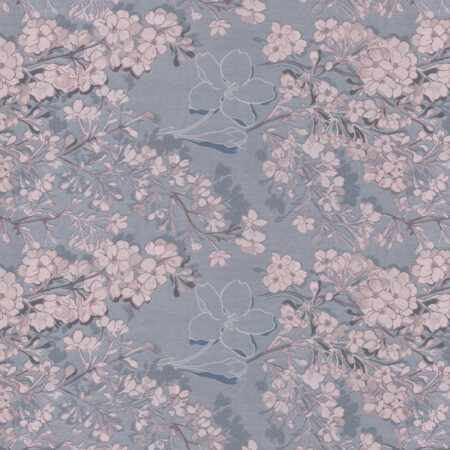

2. 命の木を織り上げる「Kelmscott Tree(ケルムスコットツリー)」

(品番:MM 3125)

「この立体感はすごい」モリスの別荘にある寝室のために、次女メイが刺繍で描いたデザインをルーツに持ちます。

- おすすめの理由: まるで手刺繍のようなふっくらとした糸のボリューム感。 鳥たちが集う木々の枝葉には、計算された「影」が織り込まれています。そのため、平面の布であるはずなのに、光が当たると葉が浮き上がってくるような錯覚を覚えます。 「量販店のカーテンとは、空気感が全く違う」とお褒めいただいた理由が、この圧倒的な密度にあります。

自宅の窓で起きた「魔法」の瞬間

「ぜひ、この感動をご自宅でも味わってみてください」 私たちはそうお伝えし、これらの実物サンプルを数点、ご自宅へお貸出ししました。

カーテン選びで最も大切なのは、お店で見ることではなく、「実際に暮らす部屋の光」の下で見ることです。

後日、お客様からご連絡をいただきました。

「実際に自宅の窓にあてがった時、光が透けた時の色彩の深さ、部屋の家具との調和……。これだ!と確信しました」

ただの布切れだと思っていたものが、窓に掛けた瞬間、空間に命を吹き込む。 その「感動」こそが、私たちが専門店としてお届けしたい体験なのです。

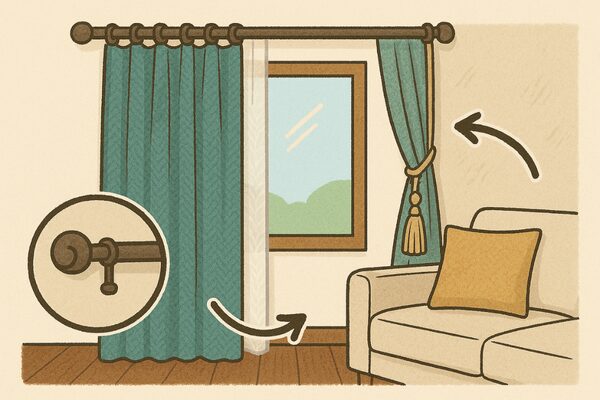

カーテンは「試着」して選ぶもの

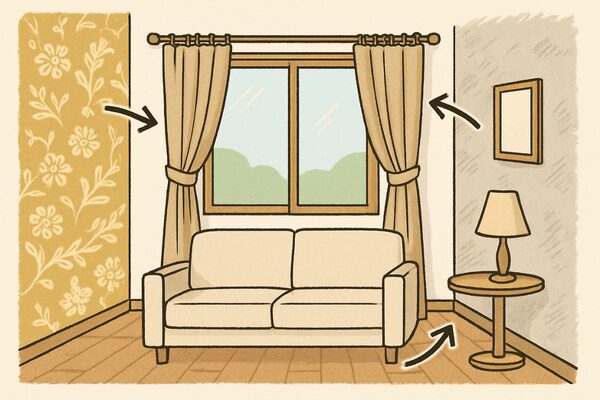

洋服を買う時、必ず試着をして全身のバランスを確認しますよね? お部屋の中で最も大きな面積を占めるカーテンも同じです。

特に今回ご紹介したような「絵画のような」上質なカーテンほど、その場の空気を含んで美しく変化します。

- 朝の光を受けた時の透け感

- 夜の照明の下での重厚感

- 床や壁紙との相性

これらは、スマホの画面やカタログの小さな生地見本では決して分かりません。

あなたも「感動」を体験してみませんか?

「ネットで探してもピンとこない」 「量販店を見たけれど、決め手に欠ける」

もしそう感じているなら、ぜひ一度カーテンミュージアムへお越しください。

私たちがお手伝いするのは、単なるカーテン選びではなく、あなたの暮らしを彩る「アート」との出会いです。

今回のお客様のように、「自宅にサンプルを飾ってみる」というワクワクする体験を、ぜひあなたも。 心よりお待ちしております。

🖋️ 和田 千鶴子(プランナー・カーテンアドバイザー)

商品を売るだけの販売ではなく、常にお客様の御要望に寄り添いながら御提案をさせて頂くことを心かけています。

「お客様の笑顔」のために頑張ります!

一押しのカーテン:いちご泥棒

10:00〜17:00

10:00〜17:00 水曜日 第1、第3日曜日

水曜日 第1、第3日曜日

10:00〜17:00

10:00〜17:00 水曜日 第1、第3日曜日

水曜日 第1、第3日曜日